【モザイク画】って。

【モザイク画】を一言で説明するのは不可能すぎる、、。言葉が広義で使われているからです。ナホミモザイコでは、イタリアを中心とするモザイク遺跡を元として再現するモザイクアートの技法や歴史を通して、奥深いモザイク芸術の世界観をご紹介しています。

紀元前には細密な写実技法が確立!?

レオナルド・ダ・ヴィンチの時代に成熟した油絵技法は15世紀に遡りますが、なんと【モザイク画】とも呼ばれる古典モザイクの世界では、紀元前にはすでに、”細密な写実技法”が確立していました。モザイクの世界がいかに奥深い世界なのか。モザイク史に親しみを感じてもらえることで、古典モザイクの作品や制作に興味を持っていただけたらうれしいので、少しづつ【モザイク画】のある風景をまとめています。

古代ローマ【オスティア・アンティーカ】の舗床

古代ローマの都を商業的に支えながら発展したローマ郊外の港町オスティア。ここではオスティア・アンティーカ遺跡に残る舗床(ほしょう)モザイクの中で、幾何学文様を取り上げてみます。

舗床モザイク

商業都市として発展した港町オスティアでは、ギリシャやエジプトで既に成熟した【モザイク画】の写実的細密表現、一般的にマイクロモザイク※1 と呼ばれる技法よりも、急速に発展する都の大規模な公共的工事の目的で、広い面積の床をモザイクで低価格で埋める(装飾する)必要がありました。

※1 マイクロモザイク は、イタリア語では、オプス フェルミクラトゥム/Opus Vermiculatum と呼びます。ここでは詳細に触れず、[写実的細密モザイク画]と言うにとどめます。

オスティア・アンティーカ Ostia Antica photo2021 Nahomi Okada

ドムスやインスラの室内装飾 床を彩る【モザイク】

人口が拡大するオスティアでは、富裕層の邸宅、ドムスや、中流・低所得層のクラスの共同住宅、インスラが多く建設されています。雨風、湿度にも強く耐久性のあるモザイクは、当時の暮らしに相応しい建材でした。黒と白のシンプルな石材の組み合わせによる幾何学文様のモザイク床表現をご覧ください、石を四角(長立方体)に切り出し装飾を描く、オプス・テッセラトゥム※2という技法による幾何学文様デザインのバリエーションは、目を見張るものがあります。当時の職人のチャレンジ精神を感じますね!

※2オプス・テッセラトゥム/Opus Tessellatum 1ピースの大きさが4〜2センチ位の立方体(正確には足の長めの立方体)に割り出した石の欠片(テッセラ)などで、デザインやモチーフを形成するモザイク技法

お店の看板として描かれた【モザイク画】

主体となる具象【モザイク画】モチーフ(ここでは船)の周りを幾何学文様のモザイクが囲み、広い面積をモザイクで覆う手法が採用されています。

他民族が行き交いにぎわう港町では、言葉よりビジュアル(イメージ)訴求で、”何のサービスを提供する施設なのか”がわかるように工夫されたようです。【モザイク画】は、ペンキもない時代に、看板や表札の役割を担っていました。石を四角に割ることで、さまざまなデザインが生み出されたモザイクの古代世界に圧倒されます!

オスティア・アンティーカ Ostia Antica photo2006 Nahomi Okada

よく観察してみると、同じ様に見える文様も細部が微妙に違っていたりしておもしろい。

単純にデザインを間違えたのか、職人の遊び心か、はたまた後世の修復か。想像が尽きないものも、モザイク芸術の奥深さと言えるでしょう。卍文様のアレンジは、世界各地でその萌芽が認められます。

幾何学文様がおもしろい古代ローマのモザイク断片を作ってみよう

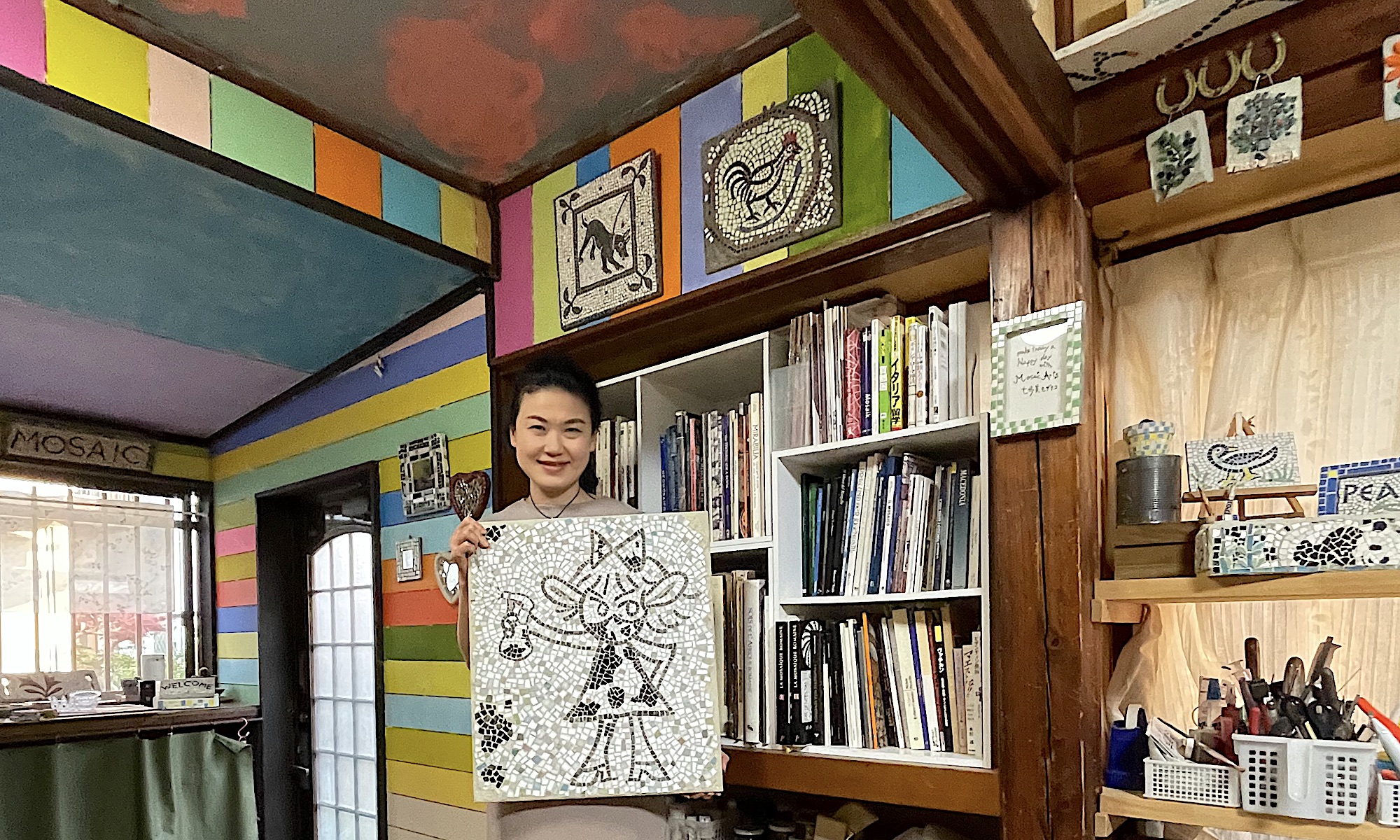

ナホミモザイコでは、伝統的なモザイク表現から、現代的にアレンジしたモザイク表現まで、イタリアでの学習と研究を基礎に、日本の暮らし向きに合わせモザイク技法を親しみやすくお伝えしています。

「ちょっとこれはおもしろいかも!?」とピンときたあなたならば、この機会に新しい趣味を始めてみませか?モザイクアートは、古代ローマ職人にトリップする楽しさです。

ナホミモザイコ モザイクアート教室

後記

果てしないモザイクの歴史を追うだけでも大変なのに、真似して作ろうとするととてつもない手間隙がかかるものです。モザイクアート教室では、「モザイクの基礎理解」のために、幾何学文様の複製から始めておりました。皆さんになかなかモザイク幾何学文様の魅力が伝わりにくい面もあるので、モザイクのある風景をお伝えしつつ、モザイク史背景の説明不足を補う目的で、本記事をまとめています。

ナホミモザイコのモザイクアート作品や実績に関するお問い合わせや、

仕事のご依頼につきましては問い合わせフォームよりご連絡をお願いします。

![[オスティア ・アンティーカ/古代ローマの家]イタリアだよりvol.6-2021](https://mosaico.jp/nahomi-mosaico/wp-content/uploads/2021/09/ostiaIMG_1702-1200x720.jpeg)

![[オスティア・アンティーカ/ローマ浴場遺跡]イタリア頼り]Vol.5-2021](https://mosaico.jp/nahomi-mosaico/wp-content/uploads/2021/09/2021ostia01-1200x720.png)

![[オスティア ・アンティーカ/商業の港街]イタリアだより vol.4-2021](https://mosaico.jp/nahomi-mosaico/wp-content/uploads/2021/09/2021ostia02-1200x720.png)

![[初期キリスト教]アクイレイア再訪~Aquileia〜 vol.2-2018](https://mosaico.jp/nahomi-mosaico/wp-content/uploads/2021/10/20211013IMG_1623-900x1200.jpg)